La condition humaine

André Malraux

Editions Gallimard 1933, édité en folio.

Le Jour,

Le jeudi 7 décembre 1933, place Gaillon, le prix Goncourt est attribué à André Malraux pour son livre La Condition humaine publié chez Gallimard.

Il a été élu au 4ième tour par 5 voix contre 3 à Charles Braibant pour Le roi dort, une voix à Paul Nizan pour Antoine Boyé et une voix à René Béhaine pour La Solitude et le Silence.

Le président de séance s’appelle J-H Rosny et le secrétaire Roland Dorgelès.

Dans les mois qui vont suivre, André Malraux devient la star du Tout-Paris. La presse est unanime à son sujet. Depuis Marcel Proust et Les jeunes filles en fleurs (Prix Goncourt 1919), c’est le plus grand livre couronné. Le tirage en atteste : 100.000 exemplaires partent comme des petits pains. Au final, rien que pour la France, La condition humaine a été tiré à plus d’un million d’exemplaires.

Le Goncourt,

Shanghai, nuit du 21 mars 1927.

Tchen s’introduit dans la chambre d’un hôtel. Il y tue un trafiquant d’armes endormi et lui dérobe un document relatif à la livraison de pistolets. Puis il rejoint dans un magasin pouilleux ses amis révolutionnaires Hemmelrich, Lou-You-Shuen, Katow et Kyo Gisors.

Ainsi débute La Condition humaine.

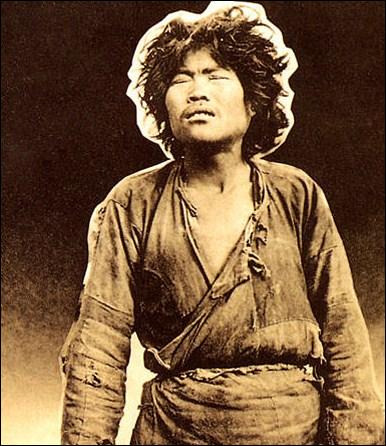

L’histoire est celle d’une insurrection en Chine dans la première moitié du XXème siècle. Le Comité central du parti communiste chinois charge le jeune chef révolutionnaire Kyo de coordonner les forces insurrectionnelles qui doivent s’opposer à Chang-Kaï-Shek en marche vers Shanghai.

Dans un pays de 400 millions d’âmes, écartelé entre colonialisme, confucianisme et marxisme, Kyo prépare le soulèvement des quartiers de la grande ville chinoise. Il forme comme il peut à la guerre urbaine, « le peuple de l’ulcère, de la scoliose et de la famine. »

Dès les premières pages, quelques destins vont se dessiner sur cette toile de fond.

Celui du solitaire Tchen, terroriste mystique, « obsédé résolu dans le monde de la décision et de la mort ». Alors qu’il était enfant, ses parents ont été tués dans un pillage. Il a été recueilli par Gisors le père de Kyo. Il nourrit sa solitude de haine et d’héroïsme et « veut faire du terrorisme une espèce de religion ». Tel un kamikaze, il se jette avec sa bombe sous l’auto supposée de Chang-Kaï-Shek.

Autre personnage, Gisors, père spirituel de Tchen. C’est un chinois marxiste, ex-professeur de sociologie à l’université. Il fait figure de sage auquel on vient se confier. Angoissé par la mort, sa solitude dépressive est compensée par l’opium où il rejoint « le divin avec sérénité », car « que faire d’une âme s’il n’y a ni Dieu ni Christ ! »

Autre destin est celui de Katow. Après son retour de Sibérie, ses études de médecine brisées, il devient un ouvrier d’usine rongé de haine, avant de rejoindre le camp des révolutionnaires. L’amour dévotieux que lui voue une petite ouvrière ne lui suffira pas.

Il y a aussi Hemmelrich qui rejoint les insurgés après que sa femme et son fils, atteint de mastoïdite, aient été « nettoyés à la grenade » dans sa boutique. Autre personnage pittoresque, celui du baron de Clappique. Aristocrate ruiné, mythomane et « bouffon » du Black-Cat, une boite de nuit Shanghaïenne.

Quant au cynique Ferral, président du consortium Franco-Asiatique, obsédé par « le corps des femmes à prendre », il est plaqué par son amante Valérie… et « aucune chair ne le délivrerait de l’orgueil sexuel bafoué qui le ravageait ».

En quelques journées, 21 mars, 22 mars, 29 mars… on suit l’évolution de ces personnages dans une ville en plein chaos. Au final, l’insurrection communiste sera matée dans le sang par l’armée de Chang-Kaï-Shek. Les prisonniers seront torturés, fusillés, et les plus dangereux brûlés vifs dans la chaudière d’une locomotive.

Dans cette fiction, très proche d’évènements vécus par André Malraux, on trouve récurrent chez tous les protagonistes, une fascination pour les idées comme pour la mort. Aucune lueur d’espoir ne filtre dans les rues de Shanghai où la nuit, les éphémères, ces insectes qui ne vivent qu’un jour ou deux, bruissent autour des lampadaires.

Sous un autre angle, il y a du côté des concessions européennes l’angoisse des coloniaux face au mouvement révolutionnaire. On recherche les alliances, afin que la construction des Chemins de fer chinois « promis à la France par des traités » ne tombe à l’eau ou que le monde des groupes financiers ne dévisse. Ce qui serait la fin du capitalisme colonialiste en ces régions exotiques à « l’odeur de camphre. »

Ecrit à l’époque du Gouvernement Général de l’Indochine, La Condition humaine est un roman où palpite le sentiment fondamental de l’existence. En un rythme souvent lyrique, voire exalté, André Malraux nous donne à lire notre rapport à la précarité, à la solitude et à la mort.

Et si l’on transpose le contexte chinois des années 1930 en notre époque angoissée des portables, de l’Internet et des antidépresseurs, on s’aperçoit que les progrès scientifiques, même s’ils ont amélioré la communication entre les hommes, n’ont pas changé grand-chose aux fondamentaux existentiels : Qui suis-je, au fond? Où vais-je ? Avec qui ? Et pourquoi ?

Ce brillant prix Goncourt 1933 pose question. Il est tout à fait contemporain.

Ainsi commence le livre…

Tchen tenterait-il de lever la moustiquaire ? Frapperait-il au travers ? L’angoisse lui tordait l’estomac ; il connaissait sa propre fermeté, mais n’était capable en cet instant que d’y songer avec hébétude, fasciné par ce tas de mousseline blanche qui tombait du plafond sur un corps moins visible qu’une ombre, et d’où sortait seulement ce pied à demi incliné par le sommeil, vivant quand même – de la chair d’homme. La seule lumière venait du building voisin : un grand rectangle d’électricité pâle, coupé par les barreaux de la fenêtre dont l’un rayait le lit juste au-dessous du pied comme pour en accentuer le volume et la vie. Quatre ou cinq klaxons grincèrent à la fois. Découvert ? Combattre, combattre des ennemis qui se défendent, des ennemis éveillés !

La vague de vacarme retomba : quelque embarras de voitures (il y avait encore des embarras de voitures, là-bas, dans le monde des hommes…). Il se retrouva en face de la tache molle de la mousseline et du rectangle de lumière, immobiles dans cette nuit où le temps n’existait plus.

Il se répétait que cet homme devait mourir. Bêtement : car il savait qu’il le tuerait. Pris ou non, exécuté ou non, peu importait. Rien n’existait que ce pied, cet homme qu’il devait frapper sans qu’il se défendît, - car, s’il se défendait,il appellerait.

Patrick Ottaviani 12/2011

s Trompettes Marines

s Trompettes Marines  s Trompettes Marines

s Trompettes Marines